In der heutigen Zeit wird sehr oft vorgebracht, dass man bessere wissenschaftlich-medizinische Kenntnisse über das Pferd und die Pferdeausbildung hätte, welche dazu beigetragen haben, im Laufe der Zeit anders – angeblich sogar besser (pferdefreundlicher) – auszubilden.

Bei diesen Erkenntnissen, von denen gesprochen wird, handelt es sich dabei nicht um die, aus militärischen Erwägungen heraus sich ergebende, taktischen und strategischen Veränderungen der Kavallerie – welche nebenbei bemerkt im Grunde nur geringe Anpassungen in der Pferdeausbildung notwendig gemacht hätten – nein, man spricht von wissenschaftlichen Erkenntnissen (Studien[1]) und besserem reiterlichen Wissens.

Immer wieder muss man sich dies erklären lassen.

DOCH DIES IST EIN MYTHOS, DER NUR DEN ZWECK HAT NEUZEITLICHE (FALSCHE) AUSBILDUNGSMETHODEN ZU BEGRÜNDEN UND DER EIGENEN MENSCHLICHEN BEQUEMLICHKEIT ZU HULDIGEN!

DAS PREUSSISCHE KAVALLERIEPFERD

Im Folgenden möchte ich mal ein klein wenig über die preußischen Kavalleriepferde aus der Zeit Friedrichs des Großen (eines der größten deutschen Staatsmänner und Feldherrn), seines genialen Kavalleriegenerals Friedrich Wilhelm von Seydlitz-Kurzbach und den hochwissenschaftlich arbeitenden STALLMEISTERN der Preußen (mitunter im Professoren-Rang an Hochschulen Hippologie lehrend), schreiben.

Nie wurden Pferde besser und gesunderhaltender ausgebildet als zur Zeit Friedrichs des Großen – NIE VORHER UND NIE DANACH!

Mit diesen STALLMEISTERN und deren AUSBILDUNGSMETHODEN sich und das sogar noch in Unkenntnis derselben, aus neuzeitlicher Sicht messen zu wollen und dies mit NEUEREN ERKENNTNISSEN zu begründen, ist eine unglaubliche und lächerliche Anmaßung einer immer bequemer gewordenen Reiterschaft.

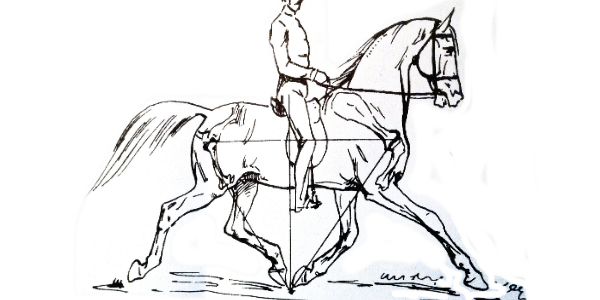

Die exzellent ausgebildeten KAVALLERIEPFERDE der alten Preußen wurden in ihrem Körper auf eine Art UMGEFORMT, der es ihnen ermöglichte …

- körperlich und mental unglaubliche Höchstleistungen zu erbringen.

- eine Last von bis zu 1/4 des Körpergewichtes tragen konnten, was einem zusätzlichem Gewicht von etwa 110 – 120 Kg (Reiter, Waffen, Biwak-Ausrüstung, …) ausmachte;

- in der Lage waren, mit diesem Gewicht lange Märsche durchzuhalten und nach solchen Märschen immer noch genügend Kraft für eine Schlacht hatten. Als Beispiel sei hier die Schlacht von Zorndorf am 25. August 1758[2] angeführt: Als diese Reiterei an diesem Vormittag in die Schlacht geworfen wurde, war sie bereits „länger als 12 Stunden … zu Pferde und … sehr ermüdet.“[3] Dies galt natürlich im Besonderen für die Pferde, dennoch „wurde zwar nichtsdestoweniger das: Marsch! Marsch! kommandiert, alleine es war befohlen, nicht stärker als in mäßigem Galopp zu reiten.“(!)[4]. In zwei schweren Kavallerie-Attacken gelang es Seydlitz mit diesen müden Pferden (und deren Reiter), die fast schon verlorene Schlacht für die Preußen zu entscheiden;

- im Einzelkampf zwischen Carrière, Stopps und blitzschnellen Drehungen auf der Hinterhand etc. etc. wechseln konnten – geritten am Ringfinger;

- bei jeder Witterung ihren Dienst verrichten konnte;

- bei all diesen unendlichen Belastungen (die eigentliche Schlacht hat natürlich eigene Regeln) keine schwerwiegenden gesundheitlichen Schäden aufweisen durften, was man mangelhafte Ausbildung schuldete. TIERSCHUTZ GING VOR MENSCHENSCHUTZ bei den alten Preußen!

- 11 Jahre voll diensttauglich waren und danach noch gesund an Körper und Geist an Privatleute und Artillerieoffiziere (für Paraden) verkauft werden konnten.

Dies alles hätten keine Pferde, welche in irgendwelchen Hofreitschulen, Stierkampfarenen oder nach den Dienstvorschriften von 1912, 1926 oder 1937 und schon gar nicht nach der Skala der Ausbildung ausgebildet wurden, auch nur annähernd leisten können.

Und dennoch denken diese Herrschaften heute, es gäbe neuere Erkenntnisse – ABSOLUT LÄCHERLICH!

[1] Der allergrößte Teil heutige Studien über das Pferd, dessen Körperlichkeit und Bewegung sind schon im Versuchsaufbau falsch und kommen daher auch zu fehlerhaften Schlußfolgerungen!

[2] In der Schlacht von Zorndorf am 25. August 1758 bei der eine preußische Armee unter König Friedrich II. und die russische Hauptarmee unter Wilhelm von Fermor aufeinander trafen, war es den 7.000 Pferden und deren Reitern der preußischen Kavallerie unter Führung des genialen Kavallerie-Generals von Seydlitz-Kurzbach zu verdanken, dass Preußen den Sieg davontrug.

[3] General-Lieutenant Grafen von Bismark | „Die Königlich Preussische Reuterei unter Friedrich dem Großen oder der General der Kavallerie Freiherr von Seydlitz“ | Creuzbauersche Buchhandlung – Carlsruhe | 1837 | Seite 135

[4] General-Lieutenant Grafen von Bismark | „Die Königlich Preussische Reuterei unter Friedrich dem Großen oder der General der Kavallerie Freiherr von Seydlitz“ | Creuzbauersche Buchhandlung – Carlsruhe | 1837 | Seite 137

Autor: Richard Vizethum | Schule der Hippologie | der letzte Stallmeister | (Nach)denkender Reiter

Aufrichtung Ausbildung Bequemlichkeit Denkender Reiter Dressur Emotion Erfahrung Freude Friedrich der Große Fühlen Galopp Geduld General von Seydlitz-Kurzbach Gesundheit Gustav Steinbrecht Hippologie Kavallerie Kavalleriepferd Korrektur Können Lehre vom Gralsweg Literatur Meister Natürliches Pferd Otto Digeon von Monteton Pferd Pferde Preußen Reiten Reiter Reitkunst Reitpferd Richard Vizethum Rücken Sitz Sitz des Reiters Sperrriemen Stallmeister Tierarzt Trab Umformen Umformung Vorwärts-Abwärts Wissen Wissenschaft