In der Herresdruckvorschrift 12 (HDv.12.) von 1937 finden sich auf Seite 30 zwei sehr aufschlussreiche Bilder, welche weniger Aussage über den reiterlichen SITZ, dafür aber umso mehr über die Anforderungen und die Qualität der Kavallerie zu Zeiten der Wehrmacht[1] aussagen.

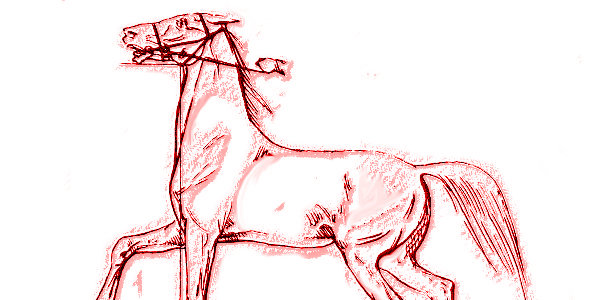

Bei beiden Bildern geht es um den Sitz beim Durchreiten einer WENDUNG. Das linke Bild zeigt einen Reiter mit eingeknickter Hüfte, dessen Sitz man damit zu Recht als fehlerhaft bezeichnen muss.

Beim rechten Bild nun sitzt der Reiter in einer Linie mit dem Pferd. Laut HDv. 12 von 1937 wird von einen „richtigen Sitz“ gesprochen. Beschränkt man seine Beurteilung auf die Unterschiedlichkeiten zwischen diesen beiden Bildern und bezogen auf den Sitz, so muss man geneigt sein, der Bewertung gemäß Dienstvorschrift zu folgen.

Löst man sich vom aber SITZ des Reiters und bewertet die AKTION, sprich das Durchreiten einer WENDUNG, dann muss man beiden Bildern attestieren, das beide FALSCH sind! Und damit sind wir bei den Anforderungen und der Ausbildungs-Qualität der Kavallerie zur damaligen Zeit.

Die Wehrmachtsreiter waren keine KAVALLERISTEN und ihre Pferde keine ausgebildeten KAVALLERIE-PFERDE mehr!

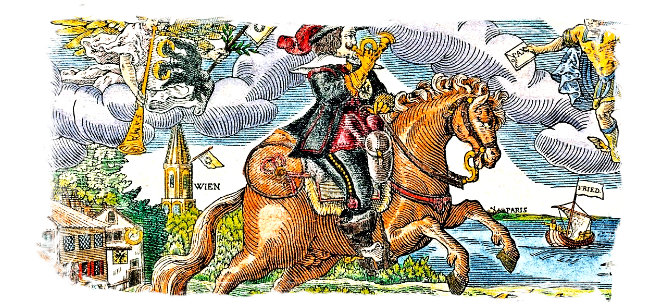

Im Feldzug von 1870/71 gegen Frankreich, fand am 16. August 1870 die Schlacht von Vionville – Mars la Tour[2] statt. Deren Bedeutung liegt unter anderem darin, dass es die letzte große Schlacht war, in der die Kavallerie neben der Artillerie und der Infanterie gleichberechtigten Anteil am Ausgang der Schlacht hatte. Danach begann der Abstieg hin zur militärischen Bedeutungslosigkeit, trotz mancher Bemühungen diesen zu verhindern.

Spätestens nach dem 1. Weltkrieg, in dem ca. 8 Millionen Pferde (!), Reit- und Zugpferde, ums Leben gekommen waren und der, flapsig ausgedrückt, „mit Pferden begann und mit Panzern endete“, sollte auch dem letzten Kavallerieromantiker klar geworden sein, dass eine moderne Armee keinen Bedarf für eine Kavallerie mehr hat.

Das Einzige, was für diese einst stolze Kavallerie an Einsatz-Szenarien noch Sinnhaftes[3] blieb, waren Aufklärungs- und Sabotageritte, welche bereits 1870/71 schon verstärkter durchgeführt wurden.

Gleichzeitig mit dem Abstieg der Kavallerie in die militärische Bedeutungslosigkeit kam es zu einer Renaissance einer Reiterei, welche bereits bei den Reitervölkern und zwar ausschließlich praktiziert wurde: Der NATÜRLICHEN METHODE!

„Diese Wortschöpfung als Bezeichnung für eine Ausbildungsart, die von Italien[4] ihren Ausgang nahm, ist sehr treffend. Man kann sich eigentlich gar nicht vorstellen, daß es unter Leuten vom Fach über die Auslegung Meinungsverschiedenheiten geben kann. Caprilli und seine Schüler haben seine Gedanken und Grundsätze im Springsport und im Gelände angewandt und ein Ausbildungssystem geschaffen, welche die italienischen Reiter jener Zeit in schnellem Aufstieg an die Spitze des Sports führte. Alle Welt horchte auf und ahmte nach.“[5]

Das Credo dieser, nahezu auf Gymnastizierung und Durchbildung der Pferde verzichtende Ausbildungsform, lautete: „Das Gelände wird es schon richten!“.

Auch die deutsche Wehrmachtsreiterei schloß sich dieser pferdeverschleißenden Mode an, gleichwohl sie gegenüber den anderen nachahmenden Nationen, zumindest noch ein bisschen Gymnastizierung und dressurmäßige Arbeit einbaute, wobei der Freiherr von Waldenfels[6] sich wohl ausgezeichnet hat (lt. Udo Bürger).

Den geneigten Leser mag spätestens jetzt ein Licht aufgegangen sein, wohin die Reise der „Kavallerie“ ging: zur SPORTREITEREI!

Und diese Aussage bringt mich nun wieder zurück zu diesen beiden Bildern

Pferde, welche so durch eine Wendung gehen, liegen mit einem hohen Gewichtsanteil auf ihrer inneren Schulter, was nicht nur zu einer erheblichen, gesundheitsunverträglichen Ungleichbelastung der Struktur, sondern auch zu einer starken Reduzierung der Beweglichkeit führt.

Wäre ein solches Pferd, wie dies zu früheren Zeiten bei der Kavallerie gang und gäbe war, im Einzelkampf aktiv und würde so in die Wendung fallen, bedürfte es für einen Richtungswechsel mehrerer Zwischenschritte und einen erheblichen Energieverbrauch, unabhängig von der Gefährdung der sich Ross und Reiter durch den Gegner aussetzen würden!

Die beiden Bilder nun zeigen ein rein (ungesund) sportlich gerittenes Pferd, bei dem der GALOPP und die Geschwindigkeit im Vordergrund stehen, und dies ohne Rücksicht auf Verluste! Der Verschleiß, den eine solche Reiterei den Pferden bescherte kann man an den hohen Ausfallzahlen der damaligen Zeit ablesen.

Auch bei einem sportlich gerittenen Pferd sollten stets beide Schultern erhoben sein und das Pferd wie eine alte Straßenbahn und nicht wie ein Zug mit Neigetechnik oder ein Motorrad durch die Wendung gehen. Die erhobenen Schultern halten nicht nur das Pferd langfristig gesund, sondern es kann in seinen Aktionen auch bedeutend beweglicher und schneller agieren!

Die angesprochene Wehrmachtsreiterei steht bedauerlicherweise als VORBILD für die moderne Reiterei und leistete auch maßgebliche Beiträge zur SKALA DER AUSBILDUNG. Einer „Lehre“ deren angesprochene Grundlage von Seiten ihren Verfechter – in maßloser Überschätzung – als KLASSISCH bezeichnet und deren UNUMSTÖSSLICHKEIT (d.h. Zeitlosigkeit) attestiert wird.

Als VORBILD aber sollte man sich immer das BESTE und nicht das Mittelmäßige oder gar Schlechte erwählen.

Die Wehrmachts-Reiterei war keine KAVALLERIE mehr. Sie kann so wenig als Vorbild für die beste Militärreiterei, wie für eine GESUNDE SPORTREITEREI (die wir auch deshalb heute nicht haben) genutzt werden!

Autor: Richard Vizethum | Der letzte Stallmeister | Schule der Hippologie

[1] Mit dem Gesetz zur Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht vom 16. März 1935 wurde die Reichswehr in Wehrmacht unbenannt.

[2] Die Schlacht bei Mars-la-Tour (in den Quellen auch Schlacht bei Vionville oder Schlacht bei Rezonville) wurde am 16. August 1870 während des Deutsch-Französischen Krieges in der Nähe der Ortschaften Mars-la-Tour und Vionville im Nordosten Frankreichs, etwa 20 Kilometer westlich von Metz geschlagen. (Wikipedia)

[3] Versuche, wie es die Polen zu Beginn des 2. Weltkriegs taten, wo sie mit Pferden, in Formationen irregulärer Kavallerie, gegen deutsche Panzer ritten, darf man als Ausdruck sturer Kavallerieromantiker bezeichnen, die aus dem 1. Weltkrieg keine Lehren gezogen haben und deren UNSINNIGEN Befehle Pferden und Reitern das Leben kostete.

[4] Über die italienische Reiterei, welche nach der Neapolitanischen Schule vermehrt der Bedeutungslosigkeit anheimfiel möchte ich sonst weiter keine Worte verlieren, denn diese wären alles andere als freundlich.

[5] Dr. Udo Bürger | „Vollendete Reitkunst“ | Verlag Paul Parey | 5.Auflage 1982 (Erstauflage1959) | Seite 80

[6] Rudolf Otto Hans Freiherr von Waldenfels (* 23. September 1895 in Ingolstadt; † 14. August 1969 in Rottach-Egern) war ein deutscher Springreiter sowie Offizier, zuletzt Generalleutnant im Zweiten Weltkrieg. (https://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_von_Waldenfels_(General)

Aufrichtung Ausbildung Bequemlichkeit Denkender Reiter Dressur Emotion Erfahrung Freude Friedrich der Große Fühlen Galopp Geduld General von Seydlitz-Kurzbach Gesundheit Gustav Steinbrecht Hippologie Kavallerie Kavalleriepferd Korrektur Können Lehre vom Gralsweg Literatur Meister Natürliches Pferd Otto Digeon von Monteton Pferd Pferde Preußen Reiten Reiter Reitkunst Reitpferd Richard Vizethum Rücken Sitz Sitz des Reiters Sperrriemen Stallmeister Tierarzt Trab Umformen Umformung Vorwärts-Abwärts Wissen Wissenschaft