LEHRE VOM GRALSWEG – Aus dem Kapitel: „Wege und Irrwege der Aufrichtung – Teil 4“

Die moderne Reiterei, die sich gerne den Anstrich der „Klassik“ und der „Unumstößlichkeit“ ihrer Lehre gibt, sich dabei auf die D.V.E 12 von 1912 bzw. die HDv 12 von 1937 bezieht – was zumindest nicht ganz schlecht wäre – basiert letztendlich bei, näherer Betrachtung vermehrt auf der Neo-Naturreiterei eines Frederico Caprilli.

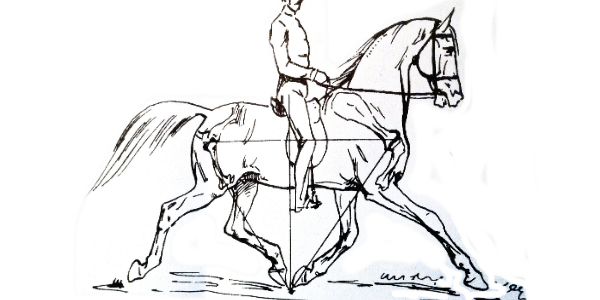

Diese moderne Reiterei nun sitzt dem irrigen Glauben auf, dass man ein Pferd, nur von HINTEN nach VORNE arbeiten müsse, damit es sich vorne RELATIV, wie man diese Form der Aufrichtung nennt, aufrichten würde.

„Die relative Aufrichtung (s.d.), deren äußeres Merkmal ein Höhertragen von Hals und Kopf infolge Senkung der Hinterhand ist, …“[1]

Diese Aussage von Waldemar Seunig ist nur zum Teil korrekt. Der Gedanke, dass das alleinige Senken der Hinterhand die Vorhand anheben und eben damit diese RELATIVE AUFRICHTUNG erreichen würde, ist nur dann möglich, wenn man auf ein Vorwärts der Pferde und eine übermäßige Trittlänge der Hinterhand verzichtet und wie bei den akademischen Meistern (Pluvinel, de la Guérinière …), die Bewegungen in den Grundgangarten (Schritt, Trab, Galopp) ausschließlich auf die mit stark gesenkter Hinterhand ausgeführten Schulformen dieser Gangarten beschränkt.

Allerdings verkörperte Waldemar Seunig, auch reiterlich-intellektuell, bereits verstärkt eine Reiterei (anglomane[2] (Natur)Reiterei), welche auch schon zu seiner Zeit meilenweit von jener der alten Akademiker und der preußischen Kavallerie zu Zeiten Friedrichs des Großen und seines Kavallerie-Generals von Seydlitz-Kurzbach sowie deren genialen Stallmeistern entfernt war.

Diese Entwicklung hatten im Wesentlichen zwei Gründe.

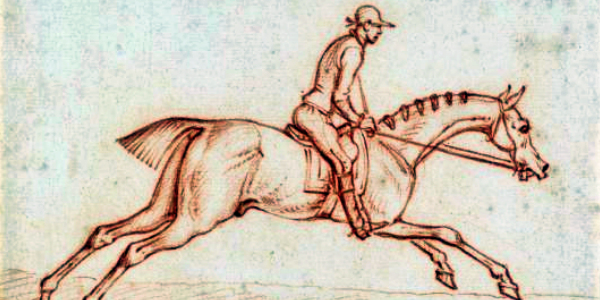

Zum einen, machte eine Verbesserung der Waffentechnologie (größere Schussreichweiten bei den Kanonen und Repetierbarkeit bei den Handfeuerwaffen), aber auch eine Veränderung der Infanterie-Taktik (von der Linienformation vermehrt zum Karree[3]) neue Strategien und Einsatzspektren für die Kavallerie notwendig. Den Pferden wurde ein stärkeres VORWÄRTS abverlangt und der Galopp wurde zur Hauptgangart.

„Die dritte Anforderung, die höchstmögliche Schnelligkeit, findet sich in den von uns zu reitenden Tempos begründet, wie sie durch das Reglement vorgeschrieben sind. Wenn die frühere Normal-Attacke 200 bis 250 Schritt[4] im Galopp vorschrieb, so hatte dies in dem damaligen Infanterie-Gewehr seinen Grund; bei den jetzigen weittragenden Präzisions-Waffen kommen wir jedoch auf 800 bis 1000 Schritt in eine derartige Feuer-Sphäre, welche von uns den langen allongirten[5] Galopp verlangt, Wenn wir nicht physisch und moralisch auf das Aeußerste geschwächt an den Feind kommen wollen, wo von das Mißlingen der Attacke die unbedingte Folge ist“[6].

Zum anderen verbreitete sich die anglomane Reiterei, welche weniger auf eine gymnastizierende Ausbildung der Pferde Wert legte und mehr dem naturreiterlichen Credo folgte: „das Gelände wird es schon richten“, wie eine Seuche – ab Mitte des 19. Jahrhunderts verstärkter – auf dem Kontinent und machte auch vor der Kavallerie nicht halt.

„Das Ziel jeder Ausbildung ist, Pferd und Reiter zum Ritt querfeldein zu befähigen. Jagdspringen auf Turnierplätzen sind Vorbereitungen zum Querfeldeinritt. Niemals kann ein Turnierplatz so viel mannigfaltige Natürlichkeit bieten wie das freie Gelände. Für den ausgebildeten Reiter wird es kaum unüberwindliche Hindernisse geben, wenn er sich selbst und sein Pferd genügend geschult hat. Das Ueberwinden steilster Kletterpartien auf- und abwärts, breiter Gräben mit sumpfigen Rändern, selbst das Springen von Drahtzäunen kann durch Ausbildung erreicht werden.“[7]

Wie man es den Worten des Freiherrn von Langen entnehmen kann, stellt diese (anglomane) Reiterei stärker den schneidig-sportlichen Aspekt (Jagdreiten, Springreiten, Rennreiten) in den Vordergrund und hat nichts am Hut mit feiner Reitkunst oder Kavallerietaktiken, die umfangreich und fein ausgebildete Pferde erforderlich machten. Auch die Gesundheit der Pferde spielte und spielt in dieser modernen Reiterei nur eine sehr untergeordnete Rolle.

Diese neuzeitliche Gedankenkombination von Wissensfetzen: Beugung der Hinterhand (historische Form das Pferd vorne [relativ] aufzurichten) bei gleichzeitig stärkerem Vorwärts (moderne Anforderung an die Kavallerie), welche u.a. auch Waldemar Seunig sichtbar unreflektiert zusammensetzte, führt zu einer physikalische Unmöglichkeit, welche aber munter ignoriert wird, um den Traum einer RELATIVEN AUFRICHTUNG träumen zu können.

Das stärkere Vorwärts macht eine tiefe, gleichmäßige Durchbeugung der Hinterhand – Voraussetzung für eine RELATIVE Anhebung der Vorhand – völlig unmöglich und führt beim verzweifelten Versuch solche dennoch zu erreichen, zu gesundheitsschädlichen Methoden und dadurch bedingt vermehrtem Pferdeverschleiß!

Statt einer gleichmäßigen und deutlichen Durchbeugung der Hinterhand, mit der man bei den alten akademischen Meistern ein Pferd relativ aufrichten konnte, welche aber bei vermehrtem Vorwärts nicht möglich ist, versuchte man stattdessen nun die Hinterhand der Pferde immer weiter und weiter vortreten zu lassen.

Während die alten preußischen Stallmeister das „Gleichgewicht“ der Pferde darin erreicht sahen, dass die Hinterhand lediglich in den Hufabdruck der Vorhand tritt – dies aber auch nur dann, wenn die RÜCKENLINIE[8] des Pferdes bereits durch korrektes Aufrichten der Vorhand und leichter Senkung der Hinterhand (Arbeit von VORNE nach HINTEN und Lösen von Spezialaufgaben), in die Waagerechte gebracht werden konnte, sprach wiederum Waldemar Seunig davon, dass das Hinterbein der Pferde bis zu 1 ¼ Tritte[9] (!) über den Hufabdruck des Vorderbeines vortreten sollte.

Dies bewirkt zwar eine Beugung der Hanken[10], da sich bei diesem Vortritt des Hangbeins[11] das Knie soweit anhebt, dass der Hüftgelenkswinkel spitz wird. Allerdings werden dabei die unteren, schwächeren Gelenke (Sprung- und Fesselgelenke) gegen ihre Beugerichtung gestreckt, was Überlastungen dieser Strukturen vorprogrammiert. Physikalisch ist dieser Hebel nicht in der Lage, das Pferd vorne (relativ) anzuheben! Diese Pferde werden stattdessen – gesundheitsschädlich – hinten tiefer gelegt. Vorne bleibt das Pferd aber „auf der Vorhand“.

Hätte Seunig den Steinbrecht, auf den er sich oft bezieht, auch wirklich intensiv gelesen, wäre ihm der Passus aufgefallen, in dem Steinbrecht davon spricht, dass, je weiter ein Pferd mit der Hinterhand vortritt, es umso vermehrter auf die Vorhand kommt![12]

Hinzu kommt noch, dass das moderne Vorwärts-Abwärtsreiten (auch in Dehnungshaltung) den Rumpfträger „ausleiert“ und Muskelgruppen fördert, welche bei korrekter Aufrichtung eigentlich „zurückgebaut“ werden müssten. Schmerzen in der Oberhals- der Nackenmuskulatur und dem Ober-Arm-Kopfmuskel sind vorprogrammiert.

Ein echtes AUFRICHTEN, bei dem der Buggelenkswinkel stumpf wird, sich also der Querarm (Oberarm) muskulär „konserviert“ vorne anhebt, das Buggelenk auf Höhe des Hüftgelenkes gebracht wird und die Winkel von Bug- und Hüftgelenk nahezu gleichwinkelig werden, so dass diese sich die Kräfte balancierter „zuwerfen“ können, kann es über die Methoden der modernen Reiterei NICHT geben!

Die heutigen Pferde, dies kann man auch in den höchsten Klassen der Dressur deutlich erkennen, kommen in ihrer „Aufrichtung“ so gut wie nie über die NATÜRLICHE HALTUNG und eine vorwärts-abwärts geneigte Rückenlinie hinaus.

Für die alten preußischen Stallmeister war diese Haltung, die das NATÜRLICHE PFERD, noch ungeritten, beim zwanglosen Bewegen von A nach B (und ohne die Nase durch einen Reiter – wie es heute geschieht – an die Senkrechte gezwungen zu bekommen), die von ihnen sogenannte und beschriebene TIEFE aus der heraus sie dann erst die Pferde aufzurichten begannen.

Leider meinte manch neuzeitlicher und heute hochgeschätzter „Meister“, in einem Irrglauben, die TIEFE wäre erst dann erreicht, wenn die Pferde mit der Nase am Boden schnüffeln würden – wie Jagdhunde oder Trüffelschweine. Aus dieser trainingstechnisch fragwürdigen und das Pferd demütigenden Haltung entwickelte sich die Vorwärts-Abwärts-Reiterei, die es davor zu keiner Zeit – und dies aus gutem Grunde – gegeben hat und die von hervorragenden Kavalleristen wie dem Generalmajor Carl Johann von Schmidt (1817 – 1875), auf das Allerschärfste verurteilt worden wären, da der Verlust an Pferden in der Kavallerie (schon in der Alltagsarbeit) durch eine solche Form der „Reiterei“ erheblich gewesen wäre!

Schon das zu seiner Zeit – und ohne Vorwärts-Abwärts – immer mehr zunehmende Galopptraining unter Reduzierung der dressurmäßigen Gymnastizierung der Pferde, führte zu einem hohen Pferdeverschleiß, was ihn veranlassten 1874 einen Bericht an die Armeeführung zu schreiben, in dem er forderte zu den Grundsätzen und Regeln der altpreußischen Dressurmethoden zurückzukehren:

„Das die Pferde vornehmlich im Winter-Halbjahr, und sodann fortgesetzt während der Sommerübungen, nach den Grundsätzen und Regeln der altpreußischen Dressurmethoden[13] in die ihrem Gebäude angemessene, richtige Haltung, Aufrichtung, Beizäumung und Versammlung gesetzt worden sind, dieselben sich nicht schwer auf die Zügel legen und nicht fest in der Hand ihrer Reiter, sondern in allen Theilen weich und nachgiebig sind, und ihre Hinterhand gebogen[14] und untergeschoben worden ist, damit dieselbe im Stande ist, vermöge ihrer Elastizität und Spannkraft das Gewicht und die Stöße elastisch aufzunehmen, und dadurch die Vorderfüße zu schonen und zu erleichtern.“[15]

Leider verstarb dieser General, dessen Worte weit über die Kavallerie hinaus Gewicht hatte, ein Jahr später, im Jahre 1875, so dass es für ihn keine Möglichkeiten mehr gab, diese Forderung durchzusetzen – sehr zum Leidwesen der Pferde!

Autor: Richard Vizethum | Der letzte Stallmeister | Schule der Hippologie

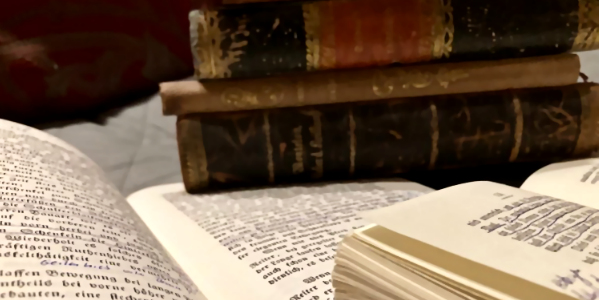

[1] Waldemar Seunig | „Von der Koppel bis zur Kapriole. Die Ausbildung des Reitpferdes“ | 4. Nachdruck der Ausgabe Berlin 1943 | Georg Olms Verlag AG – Berlin | 2015 | Seite 184

[2] ANGLOMANIE, bedeutet die übertriebene Nachahmung alles Englischen.

Dies darf zunächst einmal als ein Kompliment für die englische Lebensart angesehen werden. Bezogen auf die Reiterei wurde darunter die Leidenschaft der Engländer für das Jagd-, Spring-, und Rennreiten verstanden. Eine Leidenschaft, welche sich mehr und mehr über England und Kontinentaleuropa hinaus ausbreitete. In England und Irland führte dies zu einer Verbesserung der Pferdezucht (Englisches Vollblut …), welche die schlechte Ausbildung der Pferde durch unzureichend gebildete Reiter kompensieren sollte.

[3] Ein KARREE (von französisch Carré, „Quadrat“) war im Militärwesen vom 17. bis vermehrter ins 19. Jahrhundert hinein eine Gefechtsformation der Infanterie mit nach vier Seiten hin geschlossener Front zur Abwehr von Kavallerie. Das Karree bot einen wirkungsvollen Schutz gegen Kavallerieangriffe, da es keine ungeschützte Flanke aufweist.

[4] Schritt ist ein Längenmaß und entspricht 75,325 cm (Alter preußischer Schritt). Die angegebenen 200 Schritt beispielsweise sind umgerechnet 150,65 Meter. Die genannten 800 Schritt entsprechen 602,6 Meter. Diese 800 Schritt musst nach neuen Richtlinien ein Pferde pro Minute im Galopp zurücklegen (entspricht 36,2 Km/h). Ursprüngliche waren dies 500 Schritt (376,63 Meter oder 22,6 Km/h).

[5] Allongirt = gestreckt (z.B. starker Galopp, Carriere …)

[6] Generalmajor Carl von Schmidt |“Instruktionen des Generalmajors Carl von Schmidt, betreffend die Erziehung, Ausbildung, Verwendung und Führung der Reiterei“ | 1876 geordnet und in wortgetreuer Widdergabe der Originalien zusammengestellt durch von Bollard-Bockelberg | Verlag Ernst Siegfried Mittler und Sohn | Seite 3

[7] Carl-Friedrich Freiherr von Langen | „Reiten über Hindernisse“ | 1931 | Nachdruck Olms-Verlag 1996 | Seite 36

[8] RÜCKENLINIE: Es werden hier nur die Wirbelkörper der Wirbelsäule ohne obere Dornfortsätze betrachtet.

[9] Quelle wird nachgereicht

[10] Hanken nach der Lehre vom Gralsweg: Hüftgelenkswinkel (Kreuzbein – Hüftgelenk – Kniegelenk. Das Sprunggelenk wird nicht dazugezählt (dies führt zu fehlerhaften Methoden bei der Ausbildung der Hankenbeugung.

[11] Vorschwingendes Hinterbein

[12] Quelle wird nachgereicht

[13] General von Schmidt spricht sich hier für die altpreußischen Dressurmethoden von vor 1806 und im Grunde noch etwa bis 1848 aus.

[14] Der Begriff „Biegen“ bedeutet: das Biegen in den Gelenken, Genick, Rücken und Hinterhand und geringgradig das seitliche Biegen, welches man neuzeitlich diese Begriff zuschreibt und damit den ursprünglichen Begriffsinhalt konterkariert.

[15] Kaehler | „Die preußische Reiterei von 1806 bis 1876 in ihrer inneren Entwicklung“ | 1879 | Verlag Ernst Siegfried Mittler und Sohn | Nachdruck Europäischer Geschichtsverlag 2015 | Seite 330f