Autor: Richard Vizethum | Stallmeister | (c) Schule der Hippologie

Es passiert in Sekundenbruchteilen: Die Beine geben nach, der schwere Körper knallt ungebremst auf die Karpalgelenke. Was wie ein rätselhaftes Straucheln aussieht, ist die brutale Offenbarung eines massiv gestörten Bio-Rhythmus. Ihr Pferd bricht zusammen, weil sein Betriebssystem die Notbremse zieht und den lebensnotwendigen REM-Schlaf mitten im Stehen erzwingt. Es ist die pure biologische Verzweiflung.

Ihr Pferd steht vermeintlich friedlich dösend auf der Koppel oder in der Box und plötzlich, ganz unvermittelt, bricht es zusammen. Seine Beine klappen einfach unkontrolliert weg – in der Regel die Vorderbeine zuerst – und es knallt auf die Karpalgelenke. In einem Schmerz-Reflex fährt es gleich danach wieder hoch. Für einen Moment starrt es anschließend einfach nur vor sich hin, um schließlich, unter Umständen nach einem kurzen Schütteln des Kopfes, wieder zur „Tagesordnung“ überzugehen.

Was war geschehen?

Schnell sprechen „Experten“ hier von Narkolepsie. Diese allerdings ist eine seltene, oft genetisch bedingte Störung des Hirnstoffwechsels, deren Ursache ein Orexinmangel (Orexin/Hypocretin[1]) im Botenstoff-System des Gehirns ist. Dieses betroffene Botenstoff-System steigert einerseits das Verlangen nach Nahrungsaufnahme und reguliert andererseits die damit im direkten Zusammenhang stehende Schlaf-Wach-Steuerung. Narkolepsie unterscheidet sich somit gravierend von dem, was ihrem „friedlich dösenden“ Pferd passiert ist. Ihr Pferd leidet unter einem sogenannten REM-Schlafmangel[2].

Während Narkolepsie eine neurologische Erkrankung (Wacherkrankung) ist, handelt es sich beim REM-Schlafmangel um eine Verhaltensstörung (Schlafstörung). Auf die genaueren Unterschiede – auch wie man diese sehr gut erkennen kann – werde ich später an dieser Stelle noch näher eingehen.

Nun aber erstmal zurück zu dem, was ihr

Pferd gerade durchgemacht hat!

Der REM-Schlafmangel

Um diese Schlafstörung und deren Ursachen zu verstehen, ist es zunächst einmal erforderlich, sich mit den einzelnen Phasen des Schlafes bei einem Pferd auseinanderzusetzten.

Die Phasen des Schlafes beim Pferd

Phase 1: Das „friedliche“ Dösen

In der ersten Phase, dem Dösen, steht das Pferd und wird durch die mechanische Fixierung in der sogenannten Spannsägenkonstruktion der Hinterhand einerseits energieeffizient stabilisiert und befindet sich andererseits immer noch in einem Zustand, der eine schnelle Flucht ermöglicht. Das Pferd entlastet dabei abwechselnd ein Hinterbein, was man als Schildern bezeichnet, während das Kniegelenk des Standbeins durch die Kniescheibenarretierung fixiert wird.

Die Vordergliedmaßen haben nichts Vergleichbares, gleichwohl auch hier Bänder und Sehnen der Muskulatur Leistung abnehmen und damit ebenso ein energieeffizientes Stehen unterstützen.

Die Frequenz von Herzschlag und Atmung sinkt bereits beim Dösen vom aktiven Wachzustand langsam auf ein stabiles Ruhe-Niveau (ca. 30–40 Schläge/Min). Die mechanische Fixierung sorgt dafür, dass sich die Skelettmuskulatur schon etwas entspannt. Allerdings bleibt der Grundtonus noch hoch, um das Gleichgewicht zu halten und die Fluchtbereitschaft aufrecht zu erhalten.

Phase 2: Der leichte Schlaf (SWS – Slow Wave Sleep)

Auch im leichten Schlaf bleibt das Pferd dank der mechanischen „Fixierung“ sicher stehen. Die Muskulatur ist in Bedarfsspannung[3], die passive Haltevorrichtung verhindert das Einknicken der Gelenke. Auch die Fähigkeit zur schnellen Flucht bleibt erhalten.

Phase 3: Der mitteltiefe Schlaf

In dieser Phase beginnt der eigentliche Schlaf und das Pferd befindet sich in einem Übergang zum Tiefschlaf. Pferde können dabei für eine kurze Phase von ein bis zwei Minuten weiterhin im Stehen verbleiben. Die Spannsägenkonstruktion hält das Pferd noch in dieser Position. Das System fordert nun Tiefschlaf und letztendlich auch den REM[4]-Schlaf (Traumschlaf) ein.

Phase 4: Der 1. Sicherheits-Check

Dieser erste Schwellenwächter „entscheidet“ darüber, ob sich das Pferd Ablegen kann oder nicht. Da sich das Pferd für den Tiefschlaf und den REM-Schlaf zwingend hinlegen muss, findet nun ein kurzes Aufwachen statt, in der das Pferd sein Umfeld nach Sicherheitsrisiken abprüft. Ergibt dieser Check, dass die Rahmenbedingungen sicher sind, legt sich das Pferd ab.

Der Parasympathikus übernimmt vollständig das Kommando. Die Herzfrequenzvariabilität (HRV) verändert sich; das Herz schlägt nun sehr rhythmisch und ruhig. Die Verdauungstätigkeit wird leicht gedrosselt, und die Energieressourcen werden auf die neurologische Regeneration umgeleitet. Der Muskeltonus wird für den weiteren Übergang zum REM-Schlaf sukzessive weiter gedrosselt.

Phase 5: Das Ablegen (Hinlegen)

Im Normalzustand ist das Ablegen eine hochkomplexe motorische Eigenleistung, die eine präzise biomechanische, neuromuskuläre Kontrolle und Koordination erfordert, um das hohe Körpergewicht sicher zu Boden zu bringen. Es ist ein aktiver Prozess, kein passives Umfallen. Das Pferd muss dafür wach sein, um sich sicher hinzulegen, damit es später auch sicher schlafen kann.

Phase 6: Der 2. Sicherheits-Check (ca. 3-5 Minuten)

Dieser zweiten Schwellenwächter gibt den Tiefschlaf und den REM-Schlaf frei. Dabei liegt das Pferd in der Brust-Bauchlage[5] , ist noch wach (von Phase 5) oder bereits in einem leichten Dämmerzustand und prüft in einem Check den unmittelbaren Nahbereich auf dessen, für das Pferd, relevante Sicherheit hin ab. Erst wenn diese Prüfung keine Gefahrenmomente signalisiert, wird körperliche Schlafbereitschaft hergestellt und die Gehirnaktivität des Pferdes sinkt in den Tiefschlaf.

Phase 7: Die Tiefschlafphase (ca. 5 Minuten)

In dieser Tiefschlaf-Phase bleibt das Pferd entweder noch kurzzeitig in der Brust-Bauchlage oder legt sich bereits direkt in die Seitenlage (Laterallage) ab.

Die Herzfrequenz erreicht ihren tiefsten Punkt im gesamten Zyklus. Die Muskelspannung wird nun so weit heruntergefahren, dass das Pferd dazu bereit ist, die Brust-Bauchlage aufzugeben und in die Seitenlage zu kippen. Der Blutdruck sinkt auf das Niveau, das notwendig ist, um die kommende REM-Phase (in der das Gehirn paradoxerweise wieder hochaktiv wird) ohne physische Belastung zu überstehen.

Phase 8: Die existenziell wichtige REM-Schlafphase (4-5 Minuten)

Für diese REM-Schlafphase (Traumphase) legt sich das Pferd zwingend flach auf die Seite (Seitenlage). Nur in dieser Phase tritt die vollständige Atonie ein. Das bedeutet der gesamte Muskeltonus wird gen Null gefahren. Dieser Sachverhalt wird später wichtig, wenn wir zum REM-Schlafmangel kommen.

Interessanterweise steigen Puls und Blutdruck unmittelbar während der REM-Phase oft wieder leicht an und werden unregelmäßiger, was daran liegt, dass das Gehirn in dieser Phase hochaktiv ist (Träumen). Die genannten vorbereitenden Absenkungen im Tiefschlaf dienen daher als notwendige „Beruhigung“ des Systems, um diesen kurzen, intensiven neurologischen Traum-Prozess sicher durchlaufen zu können.

Neurologisch gesehen benötigt das Pferd zwar nur ca. 10–15 Minuten reinen REM-Schlaf über den gesamten Tag verteilt (d.h. 2-3 komplette Schlafzyklen pro Tag) um das Gehirn zu regenerieren, dafür aber muss das Pferd pro Tag mindestens 30-60 Minuten Gesamtliegezeit (Phasen 6 – 9) investieren, damit statistisch gesehen genug „erfolgreiche“ Zyklen dabei sind, um diese sehr kurzen und existenziell wichtigen REM-Zeitfenster sicher zu erreichen.

Phase 9: Aufwach- und Mobilisierungsphase (5-7 Minuten)

Nach der REM-Schlafphase steht ein Pferd normalerweise nie sofort auf. Nach der totalen Atonie der REM-Phase muss der Muskeltonus erst langsam wiederhergestellt werden. Das Gehirn wechselt vom Traumzustand zurück in die Wachheit. Das Pferd döst dabei noch im Liegen, rollt sich aber oft schon aus der Seitenlage zurück in die Brust-Bauchlage. Dort verweilt es einige Minuten, beobachtet die Umgebung und „sortiert“ seine Gliedmaßen, bevor es den Kraftakt des Aufstehens unternimmt. Das Aufstehen ist für ein großes Tier wie dem Pferd anstrengend und ein Moment der Verletzlichkeit. Deshalb dient diese Aufwach- und Mobilisierungsphase der Sicherheit, um nicht „schlaftrunken“ aufzuspringen, was nicht nur in einer potenziellen Fluchtsituation problematisch wäre.

Kommen wir nun zur

Beantwortung der Frage,

warum ihr vermeintlich friedlich dösendes Pferd

einfach zusammengebrochen ist und warum es sich dabei um eine Verhaltensstörung und

nicht um eine Krankheit handelt.

Der REM-Schlafmangel, dies lässt sich durchaus schon aus der Begrifflichkeit ablesen, tritt nicht plötzlich auf, sondern es ist ein schleichender und mit der Zeit eskalierender Prozess.

Die existenziellen Gefahren des

REM-Schlafmangels

Um nun die existenzielle Gefahr, die daraus für das Pferd entsteht, zu verstehen, ist es erforderlich zu begreifen, warum gerade der REM-Schlaf für das Pferd (aber auch dem Menschen) so elementar wichtig ist. Der REM-Schlaf ist nicht einfach nur eine „Traumphase“, sondern er ist die zentrale Wartungsinstanz des Gehirns. Während die Vorstufen, im Besonderen die Tiefschlafphase (Phase 7) primär der reinen körperlichen Erholung (Entspannung, Zellreparatur, Immunabwehr …) dienen, ist der REM-Schlaf für die mentale und psychische Gesundheit des Pferdes existenziell.

Der REM-Schlaf fungiert, schlicht ausgedrückt, als „bereinigende Eigentherapie“. In dieser Phase werden emotionale Erlebnisse des Tages, wie beispielsweise Stress in der Herde, Ausbildung oder neue Umweltreize verarbeitet und von ihrer emotionalen Last getrennt. Findet dieser REM-Schlaf über längere Zeit nicht statt, wird das Pferd chronisch reizbar, schreckhaft und verliert seine psychische Belastbarkeit (Resilienz). Diese zunehmende „innere Unruhe“, beeinflusst die beiden Sicherheits-Checks (Phase 4 und 6) immer stärker negativ, was zu einer zunehmenden Unterdrückung des REM-Schlafes beiträgt. Eine ungesunde Eskalationsspirale wird angestoßen.

Auch körperliches Lernen findet beim Pferd zu einem wesentlichen Teil im REM-Schlaf statt. Während der Muskeltonus weitgehend in Richtung Null abgesunken ist, „spielt“ das Gehirn die motorischen Abläufe des Tages im Schnelldurchlauf ab. Ohne diese Schlafphase kann das Pferd Gelerntes nicht dauerhaft abspeichern, da der Transfer vom Kurzzeit- ins Langzeitgedächtnis gestört ist, mit entsprechenden Auswirkungen auf die Ausbildung des Pferdes.

Während des REM-Schlafs werden Stoffwechselendprodukte beispielsweise Proteine wie Beta-Amyloid (Aβ), Tau-Proteine, Alpha-Synuclein etc., die sich im wachen Zustand im Gehirn ansammeln, über das glymphatische System[6] effizient abtransportiert. Diese Proteine sind Abfallprodukte neuronaler Aktivitäten und wirken wie „Sand im Getriebe“ des Gehirns und müssen deshalb im REM-Schlaf ausgeleitet werden. Kann dieser Reinigungsprozess durch fehlenden REM-Schlaf nicht stattfinden, kommt es zu einer neurologischen „Vergiftung“, welche die grundsätzlich vorhandene allgemeine Konzentrationsschwäche der Pferde weiter steigert und Apathie auslösen oder verstärken kann.

Wichtige Neurotransmitter wie Serotonin, Dopamin und Noradrenalin werden im REM-Schlaf reguliert. Ohne REM-Schlaf bricht das hormonelle Gleichgewicht zusammen. Ein chronisch unter REM-Schlafmangel leidendes Pferd rutscht in einen Zustand, der einer klinischen Depression beim Menschen ähnelt – es wirkt abgestumpft, kann aber gleichzeitig durchaus heftige, unkontrollierte Stressreaktionen zeigen.

Der menschengemachte Weg

in die Verhaltensstörung

Der REM-Schlafmangel ist faktisch eine Zivilisationskrankheit, die fast ausschließlich in der vom Menschen gestalteten Umwelt auftritt. In der Natur hat das Pferd die Kompetenz, sich seinen Schlafplatz und seine „Wächter“ selbst zu wählen. In der Domestikation haben wir ihm diese Kompetenz entzogen.

Häufige Stall- oder Herdenwechsel (Einsteller-Fluktuation) verhindern, dass das Pferd die für das Abliegen nötige soziale Geborgenheit einer intakten Herde findet, da die Herdenzusammensetzung ständigen Änderungen unterworfen ist. Wichtig ist hier zu bedenken, dass ein Pferd etwa 14 Tage benötigt, um in einem neuen Stall und Herdenverband „anzukommen“ und etwa ein komplettes Jahr, um vollständig „da zu sein“!

Überbelegte, weil viel zu kleine Paddocks oder Offenstallflächen, führen dazu, dass rangniedrige Pferde keinen physischen Raum zum sicheren Ablegen finden oder von ranghöheren Tieren ständig aufgetrieben werden. Bei vollzeitlicher oder teilweiser Boxenhaltung sorgen aggressive Boxennachbarn, aber auch hohe, blickdichte Boxenwände, hin zu einem vertrauten Pferdefreund (wo nur Hören, aber nicht Sehen möglich ist), zu erheblichen Stress, welcher ebenfalls das Hinlegen des Pferdes stark beeinträchtigt, genauso wie fehlende oder ungenügende Einstreu[7] in den Boxen dazu beitragen kann, das sich das Pferd nicht mehr ablegt.

Ein Umgang mit dem Pferd, welcher auf Unterdrückung basiert, wozu Unberechenbarkeit der Menschen mit denen es konfrontiert wird[8] und ständige Kontrolle ebenso gehören, wie vermenschlichende und angeblich „pferdefreundliche“ Spielereien mit dem Pferd, berauben diesem seinen Handlungsoptionen und tragen dazu bei, das Pferd in eine „erlernte“ Hilflosigkeit zu degenerieren. Ein Pferd, das sich in seiner Umwelt nicht mehr wirksam fühlt, verliert das Vertrauen in seine Fähigkeit, Situationen einzuschätzen – die schlafrelevanten Sicherheits-Checks (Phasen 4 und 6) signalisieren ständig Alarm!

Eine Ausbildung, die die körperliche Statik des Pferdes ignoriert (z.B. dauerhafte Fehlbelastung u.a. durch Vorwärts-Abwärts-Reiterei oder Überforderungen durch Lektionen, denen jegliches körperliche Fundament fehlt, können zu chronischen Schmerzen führen (welche häufig nicht erkannt werden). Das Pferd vermeidet das Abliegen, weil es den Schmerz beim mühsamen Aufstehen fürchtet, was man somit nicht nur bei alten Pferden beobachten kann.

Die Verhaltensstörung REM-Schlafmangel betrifft primär Pferde mit fehlender Souveränität, entweder durch niederen Rang oder durch überforderte Führungspositionen, welche sowohl in der einen, wie in der anderen Ausprägung im Wesentlichen menschlich verursacht ist und deshalb kann man beim REM-Schlafmangel definitiv von einer zivilisatorisch bedingten Verhaltensstörung bei den Pferden sprechen.

Warum nun ist ihr friedlich dösendes Pferd

einfach so zusammengebrochen?

Pferde, denen es an Handlungsoptionen und damit an Souveränität mangelt geraden in einen Kontrollzwang (oder auch eine Form der Hypervigilanz[9]). Es handelt sich um eine neurologische Fixierung, die das Pferd in einem permanenten Sympathikotonus (Alarmzustand, der die Organe eines Lebewesens auf Flucht- und Angriffssituationen vorbereitet) gefangen hält.

Bei einem Pferd mit niederem Rang in der Herde ist der Kontrollzwang defensiv: Das Pferd scannt die Umgebung permanent nach den Individualabständen und Absichten der Ranghöheren. Die Angst vor physischer Maßregelung führt dazu, dass das Pferd seine Aufmerksamkeit nicht mehr nach innen (auf die eigene Entspannung) richten kann. Selbst wenn das Pferd liegt, führt der Sicherheits-Check 2 (Phase 6 – in Brust-Bauchlage) beim kleinsten Geräusch eines sich nähernden Pferdes zum sofortigen Abbruch. Das Pferd steht auf, bevor es den REM-Schlaf erreicht.

Bei einem Pferd, welches innerhalb einer Herde, sei es durch Aggression, körperlicher Präsenz oder anderen pferdischen Gründen von den Mitgliedern des Herdenverbandes nach oben („Peter-Prinzip“ [10]) in die Führungsposition, „befördert“ wurde, für die es nervlich nicht gewappnet ist, wird aus gesunder Wachsamkeit ein Zwang. Da ein solches Pferd keine innere Sicherheit (Souveränität) besitzt, versucht es diese durch äußere Kontrolle zu ersetzen. Jede Ohrenbewegung der Artgenossen und jedes Knacken im Gebüsch wird bewertet, weil es selbst keine Strategien hat, Reize als „unwichtig“ einzustufen. Schon der 1. Sicherheits-Check (Phase 4), welcher noch im Stehen stattfindet, liefert selten die Freigabe, um sich hinlegen zu können, da die Kontrolle der Herde als überlebenswichtige Daueraufgabe gewertet wird. Das Tier „darf“ nicht schlafen.

Beide Pferdetypen gelangen mit der Zeit immer weniger in den REM-Schlaf. Jeder durch einen der beiden Sicherheits-Checks (Phasen 4 und 6) abgelehnte Schlaf, spannt bildlich gesprochen das Gummiband der REM-Schuld (das Einfordern des REM-Schlafes) ein Stück weiter. Das Pferd befindet sich in einem eskalierenden Konflikt zwischen dem Kontrollzwang und einer immer zwingender werdenden Forderung der Biologie nach Reinigung und Regeneration durch den REM-Schlaf.

Irgendwann ist die Spannung des Gummibands (der neurologische Druck) größer als die Kraft des Kontrollzwangs. Das System reißt mehr und mehr die Führung an sich. In einem Zeitraum von etwa 7 bis 14 Tagen ohne ausreichenden REM-Schlaf vollzieht sich im Körper des Pferdes der Übergang von einer bloßen psychischen Anspannung hin zu massiven physischen Ausfällen.

Nach etwas mehr als einer Woche (Tag 7-10) ohne REM-Schlaf ist die neurologische Regenerationsfähigkeit erschöpft und ein kritischer Schwellenwert überschritten. Das Gehirn kann den REM-Druck nicht mehr mit Willenskraft oder dem Sympathikus (Stresszustand durch Kontrolle etc.) unterdrücken. Das Pferd zeigt erste „Mikro-Absacker“. Die Konzentrationsfähigkeit bricht drastisch ein; das Pferd wirkt entweder apathisch-abwesend oder zeigt eine extrem niedrige Reizschwelle (Hysterie).

Tag 10-12 ohne REM-Schlaf. Das System schaltet nun auf den „Notfall-Modus“ um. Die Instanzen der Sicherheits-Checks 1 und 2 (Phase 4 und 6) werden zunehmend umgangen. Das Gehirn senkt die Hemmschwelle für den Eintritt in die REM-Atonie („Abschalten“ des Muskeltonus) massiv ab. Der Rebound-Effekt (bildlich: das Zurückschnellen des Gummibandes) durch Einfordern der REM-Schuld beginnt sich zu manifestieren. Das Gehirn „stiehlt“ sich erste Sekundenbruchteile an REM-Aktivität. Die Atonie flackert kurz auf, das Pferd verliert für einen Moment die statische Sicherheit, das typische Schwanken im Stehen, welches diese Phase kennzeichnet, wird häufiger (bis zu 60–70 Mal täglich). Das System des Pferdes beginnt die REM-Phase aktiv im Stehen zu erzwingen!

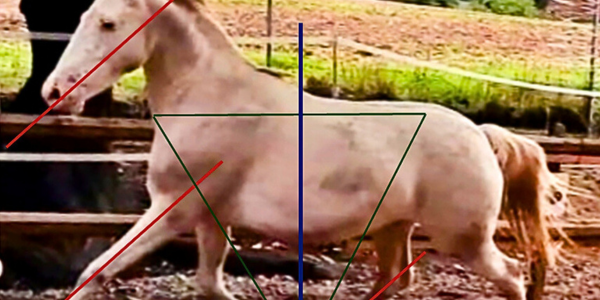

Nach spätestens zwei Wochen ohne REM-Schlaf tritt das ein, was Forscher als „Schlafattacken“ bezeichnen. Die biologische Notwendigkeit (REM-Schlaf) bricht die physikalische Sicherheit (Kontrollzwang). Bereits der 1. Sicherheitscheck (Phase 4) wird ignoriert, die Atonie (nahezu vollständige Muskelerschlaffung) setzt schlagartig ein, während das Pferd noch steht. Es kommt zum vollständigen Kollaps. Die Vorderbeine knicken in der Regel zuerst ein, da hier im Stehen die Muskeln noch etwas mehr Haltearbeit übernehmen müssen, das Pferd stürzt auf die Karpalgelenke oder sogar auf das Gesicht. Spätestens hier werden die typischen Verletzungen (beispielsweise Narben, kahle Stellen an den Karpalgelenken und am Kronrand etc.) sichtbar, die als deutliches Indiz für den chronischen REM-Schlafmangel gelten können.

Warnsignale die auf einen REM-Schlafmangel

hindeuten und ernst genommen werden sollten

Neben den bereits erwähnten auftretenden physischen und psychischen Veränderungen am Pferd, wie zunehmende Apathie und/oder niedrige Reizschwelle, verstärkter Konzentrationsmangel, häufiges Schwanken im Stehen (60-70 mal täglich) welches schon auf eine fortgeschrittene Entwicklung des Schlafmangels hindeutet, gibt es eine Reihe sichtbarer Verletzungen, die durch das plötzliche Einknicken während der REM-Atonie im Stehen verursacht werden.

Häufig finden sich Schürfwunden oder Narben an der Vorderseite der Karpalgelenke und Fesselköpfe, da diese beim Absacken oft heftig den Boden berühren. Am Kopf und im Gesicht können unverkennbare Schrammen oder Wunden an der Nase, den Lippen oder der Stirn entstehen, wenn das Pferd mit dem Kopf auf den Boden oder gegen Stallwände schlägt. In schweren Fällen wurden sogar Brüche im Kopfbereich beobachtet.

Auch an den Hinterbeinen können Verletzungen an den Sprunggelenken auftreten, wenn das Pferd unkontrolliert hinten einknickt. Es können sogar Brüche der Schweifrübe oder Scheuerstellen vorkommen, falls das Pferd beim Kollabieren rückwärts gegen Begrenzungen (Boxenwand etc.) stürzt.

Als ein sekundäres, aber wichtiges Warnsignal ist das Fehlen von Einstreu oder Schmutz im Fell oder Schweif, was darauf hindeutet, dass das Pferd sich gar nicht mehr hinlegt.

Zudem können chronische Entzündungen oder Verdickungen (Gallen) an den betroffenen Gelenken auftreten, die oft zu einer schleichenden Lahmheit führen.

Unterscheidungsmerkmale zwischen der

Verhaltensstörung REM-Schlafmangel und der Krankheit Narkolepsie

Übersetzt man die Ursachen-Unterschiede zwischen der Krankheit Narkolepsie und der Verhaltensstörung REM-Schlafmangel in die Computersprache, so liegt im ersten Fall ein Defekt in der Hardware und im zweiten Fall ein Software-Defekt vor. Narkolepsie ist ein organischer Hardware-Defekt im Gehirn. Meist ein Mangel an Orexin-Rezeptoren, welcher die Grenze zwischen Wach- und Schlafzustand instabil macht. Der REM-Schlafmangel dagegen ist ein Software-Problem. Das Gehirn ist gesund, aber eine Verhaltensstörung (Kontrollzwang durch Unsicherheit) blockiert das für den REM-Schlaf notwendige Abliegen des Pferdes.

Betrachtet man die jeweiligen Auslöser des Zusammenbruchs, so geschieht dieser bei Narkolepsie beim „Hochfahren“. Hunger ist der stärkste biologische Reiz, um das System hochzufahren. Orexin hat die Aufgabe, bei Energiemangel (Futterbedarf) den Muskeltonus zu stabilisieren, damit ein Tier jagen oder grasen kann. Bei der Narkolepsie, bei der ein Orexin-Mangel herrscht, führt die Vorfreude auf Futter (die antizipierte Belohnung) zum massivsten Zusammenbruch (Kataplexie) und zwar bei vollem Bewusstsein, sprich im Wachzustand, weil das Gehirn zwar „Wachheit“ und „Motivation“ signalisiert, aber die notwendige körperliche Stabilität (Muskeltonus) nicht bereitstellen kann.

Beim REM-Schlafmangel dagegen tritt der Kollaps, der Zusammenbruch, beim „Herunterfahren“ auf. Wenn das Pferd döst oder sich in stehenden Schlafphasen langsam entspannt, erzwingt der aufgestaute REM-Schlafdruck schlagartig die Atonie (Erschlaffung der Muskulatur) und das Pferd fällt zu Boden, um sich in einem Schmerzreflex schnell wieder aufzurichten.

Betrachten wir uns typische Verletzungsmuster, so können diese bei Narkolepsie an allen möglichen Körperstellen auftreten, da der Sturz aus einer aktiven Situation heraus erfolgt. Dagegen weist der REM-Schlafmangel primär nur die charakteristischen „Schlaf-Narben“ an den Karpalgelenken (Vorderknien), Fesselköpfen oder am Kopf auf, da das Pferd aus dem Stehen heraus in der Regel mit den Vorderbeinen zuerst einknickt.

Betrachtet man das Alter und die Rassen der Tiere, so gibt es bei Narkolepsie eine klare genetische Häufung bei bestimmten Rassen und Linien und sie tritt oft schon bei Fohlen oder Jungpferden auf. Bei Kleinpferden und Ponys, wie American Miniature Horses (sie gelten als die betroffenste Rasse), Shetland-Ponys[11] und Falabella[12] kommt Narkolepsie am häufigsten vor. Wenn auch seltener als bei Ponys, gibt es bei den folgenden Großpferderassen bekannte Linien, in denen Narkolepsie festgestellt werden konnte: Lipizzaner[13], Quarter Horses[14], Suffolk Punch[15] und Appaloosa[16].

Der REM-Schlafmangel betrifft dagegen – rasseunabhängig – meist erwachsene Pferde und ist oft an Veränderungen in der Haltung (Stallwechsel, Herdenunruhe), falschem Umgang mit den Tieren (Handling und in der Ausbildung) oder physischen Schmerzen (Arthrose) gekoppelt.

Die Unterschiede zwischen der Krankheit Narkolepsie und der Verhaltensstörung REM-Schlafmangel lassen sich bildlich wie folgt zusammenfassen: Wenn beispielsweise ein Miniaturpferd bei Aufregung zusammenbricht, ist es fast sicher Narkolepsie. Wenn dagegen ein Warmblut-Wallach, ebenfalls als Beispiel genannt, beim Dösen schwankt, einknickt oder stürzt handelt es sich nahezu immer um den REM-Schlafmangel.

Was unbedingt zu wissen und zu beachten ist,

will man einem Pferd mit

REM-Schlafmangel helfen

Pferde sind grundsätzlich konzentrationsschwache Lebewesen, denn ihre Hauptnahrung, das Gras oder Heu, läuft ihnen nicht davon. Sie sind evolutionär auf selektive Aufmerksamkeit („Ist da ein Raubtier?“) programmiert. Bei Beutejägern, wie beispielsweise Katzen, dagegen ist das schon etwas ganz anderes. Diese sind evolutionär auf eine fokussierte, hohe Konzentration (… auf ein Mauseloch) ausgerichtet.

Der REM-Schlafmangel führt im präfrontalen Cortex (der Instanz für Lernen und Impulskontrolle) zu einem „Nebel“. Das Pferd kann Reize nicht mehr filtern, die Konzentration sinkt noch einmal deutlich ab.

Methoden, die auf visuelle Reize (gelb-blaue Gassen, Parcours etc.) setzen sind hier völlig kontraproduktiv! Für ein Pferd mit REM-Schlafmangel, welches ohnehin unter verstärkter Konzentrationsschwäche und dazu noch an Hypervigilanz (Zustand erhöhter und anhaltender Wachsamkeit) leidet, stellen diese Methoden eine reine Reizüberflutung dar. Der inneren Stress, der Kontrollzwang wird nicht gelöst, sondern verstärkt!

Auch Methoden, welche mit „Freundschaft“ und „Dominanzspielen“ werben, basieren meist auf einem diffusen Wechsel von Druck und Nachgeben, welcher für ein unsicheres Pferd, wie eben gerade ein Pferd mit REM-Schlafmangel, unvorhersehbar und damit völlig kontraproduktiv ist, denn ein solches Pferd benötigt zwingend absolute Vorhersehbarkeit. „Spiele“ dagegen verunsichern das Pferd noch mehr, da die Regeln nicht klar definiert sind. Das Pferd bleibt im permanenten Scan-Modus des Menschen, was den Kontrollzwang eher füttert als auflöst.

Freiheitsdressur ist in Bezug auf Pferde mit REM-Schlafmangel oft das Maximum an Kontraproduktivität, da sie das Grundproblem – den Kontrollzwang und die innere Unruhe – massiv befeuert, während sie gleichzeitig die notwendige äußere Struktur komplett entfernt. Freiheitsdressur suggeriert „Freiwilligkeit“, basiert aber neurobiologisch meist auf einer extremen psychischen Fixierung des Pferdes auf den Menschen. Da ein Pferd mit REM-Schlafstörung bereits unter einer pathologischen Wachsamkeit (Hypervigilanz) leidet und in der Freiheitsdressur es den Menschen noch intensiver scannen muss, um kleinste Signale nicht zu verpassen, wird der Kontrollzwang nicht abgebaut, sondern professionalisiert. Das Pferd ist mental „daueronline“, was den Sicherheits-Check für den Schlaf (das Loslassen-Können) massiv blockiert. Ein unsicheres Pferd fühlt sich in der „Freiheit“ oft verloren. Es reagiert mit einer Pseudo-Souveränität, die in Wahrheit nur eine Maskierung seiner Hilflosigkeit ist.

Was für die Freiheitsdressur beschrieben wurde gilt im Wesentlichen im gleichen Maße auch für das sogenannte Clickertraining. Das Clicker-Training arbeitet massiv mit Erwartungshaltungen (Click, Leckerli). Dies hält das Pferd einerseits in einem permanenten Zustand der Appetenz und andererseits fordert es eine Konzentration auf den Menschen. Die Folge: das Pferd wird durch die ständige Jagd nach dem Click in einer hohen sympathikotonen Erregung gehalten.

Ein Pferd welches unter REM-Schlafmangel leidet, benötigt extrem klare Leitplanken und eine ruhige, emotionskontrollierte Führung, die keine Fokussierung auf den Menschen (Horsemanship, Freiheitsdressur, Clickertraining) oder auf Gegenstände und Intervallen notwendig mach und es stattdessen durch Drill, Disziplin und angepassten Druck zu einer ausschließlichen Konzentration auf eine gezielt geforderte körperliche Leistung „zwingt“!

Was kann man bei einem Pferd mit

REM-Schlafmangel tatsächlich tun,

um dieses wieder zu dem so existenziell

wichtigen REM-Schlaf zu verhelfen?

Pferde mit REM-Schlafmangel leiden an einer „Überlastung der Entscheidungsebene“. Deren System ist permanent damit beschäftigt, Unsicherheiten zu bewerten. Jede Ausbildungsmethode, die vom Pferd erwartet, mitzudenken, zu interpretieren oder auf Belohnungen zu hoffen, hält diese belastende Gehirnaktivität aufrecht.

Um einem Pferd mit REM-Schlafmangel

wirklich zu helfen

müssen alte körperliche Handlungsoptionen wiederhergestellt

und neue körperliche Handlungsoptionen etabliert werden!

Eine körperliche Umformung, und damit die Schaffung neuer Handlungsoptionen durch Drill, Disziplin und angemessenem Druck, wirkt hier wie eine neurologische Entlastung. Der „Präfrontalen Cortex“ des Pferdes wird entlastet.

In der heutigen Gesellschaft mit ihrem Beschönigungs- und Lügenkonstrukt der „politischen Korrektheit“ und der hohen Emotionalisierung (diese besonders auch im Zusammenhang mit Pferden), werden Drill, Disziplin und Druck leider oft negativ konnotiert, dabei sind sie, objektiv betrachtet, die zielführendsten Mittel der Erziehung und Ausbildung – es erfordert nur das richtige Verständnis dieser Begrifflichkeiten.

Drill, die stete Wiederholung immer gleicher Bewegungsabläufe, bis hin zu deren Perfektion, überführen diese neuen Bewegungsmuster vom instabilen Kurzzeitgedächtnis in das prozedurale Gedächtnis (Körpergedächtnis), sprich in die Routine. Das Gehirn muss nicht mehr „nachdenken“, der Körper „funktioniert“ einfach. Das schafft Sicherheit.

Disziplin – des Ausbilders – das Gleiche immer in der gleichen Art zu verlangen, fungiert als externer Sicherheits-Rahmen. Wenn die Regeln und Abläufe unumstößlich sind, muss das Pferd den Menschen und die Umgebung nicht mehr permanent scannen. Dies stabilisiert das vegetative Nervensystem und schafft Vertrauen.

Druck ist, biomechanisch betrachtet, das Lernen durch Reaktion auf einen Reiz. Ein Pferd mit REM-Schlafstörung ist oft „dissoziiert“ – es spürt seinen Körper nicht mehr richtig, weil es in einer permanenten Stress-Starre verharrt. Dosierter Druck zwingt das Nervensystem, den Fokus wieder in den eigenen Körper zu lenken (z.B. „Wo steht mein rechtes Hinterbein?“). Nur durch diesen Widerstand entsteht eine neuromuskuläre Rückmeldung. Die Kunst liegt in der Dosierung des Drucks. Hier ist Feingefühl und Erfahrung entscheidend. Der Druck muss hoch genug sein, um eine körperliche Antwort zu erzwingen, aber niedrig genug, um das Pferd nicht in eine totale Fluchtreaktion (Sympathikus-Flash) zu treiben, was gerade bei einem Pferd mit REM-Schlafmangel kontraproduktiv wäre. Allerdings kann es durchaus zu Beginn der Korrektur zu solchen „Fluchtreaktionen“ kommen, da der REM-Schlafmangel die Reizschwelle des Pferdes deutlich herabgesetzt hat. Damit in dieser Phase keine Verschlimmerung eintritt, erfordert es einen erfahrenen Ausbilder mit Empathie in der Wahrnehmung und Feingefühl in der Ausführung.

Indem klare Leitplanken durch die drei genannten D‘s und emotionslose Führung die Entscheidungsgewalt dem Pferd komplett abnehmen, darf das Gehirn des Pferdes den Modus der Hypervigilanz (ständiges Scannen der Umwelt) verlassen. Das Pferd muss nicht mehr fragen: „Was meint der Mensch?“ Es gibt nur noch die physische Realität der gestellten Aufgabe. Dies senkt den Stresspegel (Cortisol) sofort, da Vorhersehbarkeit (Berechenbarkeit) die größte Angstbremse für das Nervensystem und die Grundlage jeglichen Vertrauens ist.

Der „Zwang“ zur körperlichen Leistung unter dosiertem Druck schaltet den Fokus von der Außenwelt (Kontrollzwang) auf die Innenwelt (Körperwahrnehmung) um. Ein Pferd, das sich unter Druck koordinieren muss, aktiviert seine Tiefensensibilität. Diese physische Zentrierung ist der direkte Gegenspieler zur psychischen Zerfahrenheit. Das Pferd erfährt sich selbst wieder als stabil und handlungsfähig.

Diese Form der Arbeit bereitet den Boden für den REM-Schlaf. Das Pferd lernt, dass es sicher ist, selbst wenn es Führung und Kontrolle abgibt. Diese Erfahrung überträgt es schließlich auch auf die Herdensituation. Bei Sicherheitscheck 1 (Phase 4) wird nach einer gewissen Zeit (mehrere Ausbildungs- und Umformungseinheiten) damit das tatsächliche Hinlegen wieder freigegeben und auch der Sicherheitscheck 2 (Phase 6) lässt den Übergang in den Tiefschlaf und schließlich in den REM-Schlaf wieder zu.

Warum „emotionskontrolliert“ dabei so wichtig ist: Jede Emotionalität des Ausbilders (egal ob Lob-Euphorie oder Ärger) würde das Pferd sofort wieder in den Modus der Interpretation werfen. Die emotionale Neutralität ist die „Stille“, die das Pferd, jedes Pferd braucht, um sich auf seinen eigenen Körper konzentrieren zu können und nicht durch starke Schwingungen des Menschen abgelenkt zu werden.

Durch diese Vorgehensweise gibt man dem Pferd die „äußere Atonie-Kontrolle“ zurück, die es innerlich verloren hatte. Sobald das Pferd merkt, dass die neuen Bewegungsabläufe es physisch stabiler machen, steigt seine psychische Souveränität. Dies ist der Moment, in dem die hierarchische Position (ob hoch oder niedrig) keine Last mehr darstellt, sondern eine Position, die das Pferd körperlich ausfüllen kann.

Das Ergebnis ist ein Pferd, das wieder „fest auf seinen vier Beinen steht“ – die Grundvoraussetzung, um sich später im Liegen dem REM-Schlaf anzuvertrauen.

Welche Schulen (Übungen) dazu beitragen, dieses zu bewirken, vermittle ich in meinen Kursen und Ausbildungseinheiten im Rahmen meiner Schule der Hippologie und werden in meiner LEHRE VOM GRALSWEG dokumentiert.

Kann einem durch Narkolepsie

betroffenem Pferd geholfen werden?

Vernunft zur Zuchtselektion

Während sich bei der Verhaltensstörung REM-Schlafmangel wirkungsvolle Lösungen anbieten, gilt die Krankheit Narkolepsie nach aktuellem Stand als unheilbar.

Es gibt zwar mitunter medikamentöse Interventionsmöglichkeiten, wie bestimmte Antidepressiva oder wachmachende Substanzen, welche einer Verbesserung der Situation aber nicht zur Heilung beitragen sollen. diese allerdings sind nicht ohne Nebenwirkungen und werden kritisch betrachtet. Aktuell am vielversprechendsten gelten neue Orexin-Rezeptor-2-Agonisten, welche in der Humanmedizin gute Ergebnisse zeigen. Diese Wirkstoffe ersetzen das fehlende Orexin-Signal direkt. Für Pferde sind diese Therapien derzeit noch nicht marktreif, stellen aber den hoffnungsvollsten Forschungszweig dar.

Viel wichtiger als Therapie (wie eine Gentherapie oder Orexin-Ersatz) für Pferde zu etablieren, ist die selektive Zucht, welche das einzige wirksame Mittel ist, um die Verbreitung dieser belastenden Erkrankung Narkolepsie langfristig einzudämmen.

Es kann nur dringend empfohlen werden, betroffene Tiere sowie deren Elterntiere (als potenzielle Träger) aus der aktiven Selektion zu nehmen, um die Weitergabe des Defekts zu verhindern.

Was sich bei einem Pferd mit Narkolepsie zwingend verbietet, sind Methoden wie beispielsweise das Clicker-Training (Belohnungserwartung). Orexin der Botenstoff für Ressourcen-Erwartung. Das Clicker-Training arbeitet massiv mit der Erwartungshaltung („Wann kommt der Keks?“). Dies hält das Pferd in einem permanenten Zustand der Appetenz (Suche/Erwartung). Die Folge das Pferd wird durch die ständige Jagd nach dem Click in einer hohen sympathikotonen Erregung gehalten. Der dafür notwendige Muskeltonus, der durch Orexin-Rezeptoren aufrechterhalten werden würde, ist durch deren Mangel nicht gegeben, das Stürzen aus der Aktion heraus vorprogrammiert.

[1] Orexin und Hypocretin werden oft synonym gebraucht. Es empfiehlt sich aber die folgende Unterscheidung: Orexin sind die Peptide und Rezeptoren und Hypocretin (HCRT) deren jeweiligen Gene sowie die mRNA.

[2] REM-Schlafmangel: (englisch: REM sleep deficiency) oder fachsprachlich präziser Schlafmangel durch verhinderte Liegephasen (englisch: Recumbent sleep deprivation)

[3] Bedarfsspannung: Die Muskulatur ist soweit entspannt, dass Grundhaltefunktionen aufrecht erhalten bleiben.

[4] REM = (Rapid Eye Movement = Schnelle Augenbewegungen

[5] In der Brust-Bauchlage (Sternal-Lage) liegt das Pferd, auf Bauch und Brust, wobei es die Vorderbeine unter dem Körper anzieht und die Hinterbeine zur Seite winkelt. Hals und Kopf hält das Pferd aufrecht, der Kopf ist frei oder die Nase wird auf dem Boden aufgesetzt. In der Regel sind die Augen geschlossen.

[6] Als glymphatisches System wird ein mutmaßliches Entsorgungssystem für Abfallstoffe im Zentralnervensystem (ZNS) der Wirbeltiere bezeichnet, also im Gehirn und Rückenmark. Der Name ist eine neuzeitliche Wortschöpfung (2012) aus den Begriffen Glia und lymphatisches System. (Wikipedia)

[7] Um fehlende oder ungenügende Boxeneinstreu zu begründen, hört man in der heutigen Zeit die abstrusesten Argumente, doch die Hauptgründe dafür sind schlicht menschliche Bequemlichkeit.

[8] Besitzer, Stallbetreiber, Stallpersonal, Besucher etc. etc.

[9] Hypervigilanz ist mehr als nur eine gelegentliche Schreckhaftigkeit. Sie manifestiert sich in einem ständig erhöhten Angstniveau und einem unaufhörlichen Bedürfnis, die Umgebung nach potenziellen Gefahren abzusuchen

[10] Peter-Prinzip: Das Peter-Prinzip ist eine These von Laurence J. Peter, einem kanadisch-US-amerikanischen Pädagogen, die besagt: „In einer Hierarchie neigt jeder Beschäftigte dazu, bis zu seiner Stufe der Unfähigkeit aufzusteigen.

[11] Bei den Shetland-Ponys ist eine familiäre Häufung (Vererbung) gut dokumentiert

[12] Das Falabella ist eine argentinische Miniaturpony-Rasse.

[13] Bei Lipizzanern wurde die Narkolepsie bereits in den 1970er Jahren wissenschaftlich untersucht und eine Vererbbarkeit festgestellt.

[14] Bei den Quarter Horses gibt es dokumentierte Fälle, wobei hier oft sehr genau zwischen echter Narkolepsie und schmerzbedingtem REM-Schlafmangel unterschieden werden muss.

[15] Das Suffolk (Pferd) wird auch als Suffolk Punch bezeichnet und ist eine britische, alte Pferderasse, die bereits Anfang des 16. Jahrhunderts erstmals erwähnt wurde. Das robuste Kaltblut ist als kräftiges Zugpferd bekannt, das über Jahrhunderte hinweg als Arbeitspferd in der Landwirtschaft eingesetzt wurde. Seinen Ursprung hat das Suffolk in der gleichnamigen englischen Grafschaft Suffolk. Bei dieser Rasse wurde ebenfalls eine familiäre Disposition beobachtet.

[16] Auch bei Appaloosa finden sich Berichte über betroffene Zuchtlinien.

Aufrichtung Ausbildung Bequemlichkeit Denkender Reiter Dressur Emotion Erfahrung Freude Friedrich der Große Fühlen Galopp Geduld General von Seydlitz-Kurzbach Gesundheit Gustav Steinbrecht Hippologie Kavallerie Kavalleriepferd Korrektur Können Lehre vom Gralsweg Literatur Meister Natürliches Pferd Otto Digeon von Monteton Pferd Pferde Preußen Reiten Reiter Reitkunst Reitpferd Richard Vizethum Rücken Sitz Sitz des Reiters Sperrriemen Stallmeister Tierarzt Trab Umformen Umformung Vorwärts-Abwärts Wissen Wissenschaft