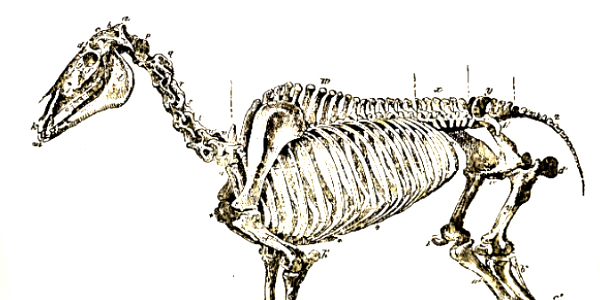

Spricht man beim Pferd von einem UNTERHALS, so hat man dabei immer einen muskulären Unterhals am Arm-Kopf-Muskel (Oberarm-Kopfmuskel, Brachiocephalicus) als Bild vor Augen. Tatsächlich aber muss man das, was man optisch als Unterhals wahrnimmt, noch einmal differenzieren und zwar in einen MUSKULÄREN UNTERHALS, der eben den Brachiocephalicus betrifft und einen, wie ich es nenne INFRASTRUKTURELLEN UNTERHALS, der durch eine stark nach unten-vorne gebogene Halswirbelsäule entsteht, welche dabei auch die Luft- und Speiseröhre nach unten-vorne herausdrückt.

Grundsätzlich könnte durch entsprechendes Training, in Form einer korrekten und gewissenhaften FORMUNG des Halses, sowohl der MUSKULÄRE UNTERHALS, als auch der INFRASTRUKTURELLE UNTERHALS (durch AUFWÄRTS-VORWÄRTS-DEHNUNG unter Mitnahme der RÜCKENLINIE) beseitigt werden. Hat das Pferd allerdings bereits ARTHROSE in der Halswirbelsäule, welche sich in der Regel bei den unteren Halswirbeln findet, so ist eine AUFWÄRTS-VORWÄRTSDEHNUNG nur noch sehr eingeschränkt bis gar nicht mehr möglich [1]

ARTHROSEN in der unteren Halswirbelsäule entstehen sehr häufig durch Dauerreizung, wenn ein Pferd beispielsweise ständig mit SCHLAUZÜGEL geritten wird (oder wurde). Sogenannte HILFSZÜGEL – und schon der Name ist eine Farce – schaden eher dem Pferd und stiften nur für den Reiter (dessen Wissen an Grenzen gestoßen ist) einen mehr als fragwürdigen Nutzen.

In den folgenden Bildern sehen wir eine 21-jährige Trakehner-Stute, die sich im Besitz einer älteren Dame befindet. Die Stute, die einen starken Vorwärts-Drang hat, wurde Vorwärts-Abwärts und über einen längeren Zeitraum auf Anraten einer Reitlehrerin auch mit SCHLAUFZÜGEL geritten. Diese Form der Reiterei brachte das Pferd dazu, schwer in die Hand der Reiterin zu gehen und statt feines Reiten (was durch V/A-Reiterei nicht seriös möglich ist) entstand ein Kräftemessen mit dem Pferd. Der Einsatz der Schlaufzügel war sicherlich der verzweifelte Versuch einer, mit ihrem Wissen am Ende befindlichen Reitlehrerin, die Stute für die Besitzerin händelbarer zu machen.

Als ich sie kennenlernte, hatte die Stute eine massive Trageerschöpfung und ging extrem gegen die Hand, was einer deutlichen Vorwärts-Abwärtsneigung der Rückenlinie geschuldet war. Die Stute fiel nach Vorwärts und damit auch in die Hand der Reiterin, die sie kaum halten konnte.

Der Querarm war nahezu waagerecht, das heißt, die vordere Hauptfederung (Buggelenk), war nicht mehr in der Lage das FALLEN abzufangen. Die begrenzte Möglichkeit des Ellbogen-Gelenks die Vorwärts-Abwärts-Bewegung nach unten weiterzuführen (was auch gut so ist, sonst würde ein Pferd nur auf die Nase fallen), führte zu einem Mehr an Rückständigkeit der Vorderbeine und damit zu einer weiteren Verstärkung des Vorwärts-Abwärtsdrucks.

Die Stute wies sowohl einen MUSKULÄREN als auch einen INFRASTRUKTURELLEN UNTERHALS auf. Durch entsprechende UMFORMUNGSARBEITEN konnte der MUSKULÄRE UNTERHALS nahezu beseitigt werden, der INFRASTRUKTURELLE UNTERHALS allerdings konnte nicht verändert werden, was auf Arthrose in den unteren Halswirbeln schließen lässt. Auch diverse Abwehrbewegungen bestätigen diese, meine Einschätzung in diese Richtung.

Aktuell arbeite ich daran, den Trensengehorsam der Stute dadurch zu verbessern, dass man durch (inzwischen) immer weicheres Annehmen der Zügel, die Stute versucht zum Nachgeben und AUFWÄRTS-VORWÄRS-DEHNEN zu bringen. Die Arbeit mit den SCHLAUFZÜGELN hat dazu geführt, dass die Leidensfähigkeit der Stute sehr hoch ist. Sie hat nachhaltig gelernt gegen den Druck und in den Schmerz zu gehen. Durch ein sehr geduldiges Arbeiten wird nun der Stute gezeigt, dass sie nicht in den Druck gehen muss, um sich zur Wehr zu setzten, sondern dass es eine sanfte Alternative – frei von Schmerzen – für sie gibt, welche sie gerade lernt, diese für sich anzunehmen. Dabei darf aber nicht verschwiegen werden, dass zu Beginn dieser „Umschulung“ (hin zur Nachgiebigkeit) oft mit erheblichem, gleichmässig stärker werdenden Druck eingewirkt werden musste.

An dieser Stelle möchte ich anmerken, dass die Idee, das „Pferd müsse den Zügel suchen“ und sich „zum Zügel hin dehnen“, völliger Unsinn ist! Korrekterweise muss das Pferd lernen, das Mundstück anzunehmen und den Druck, den dieses auf Zunge, Lade oder Mundwinkel ausübt selbstständig zu neutralisieren, in dem sie sich VORWÄRTS-AUFWÄRTS in den durch die Zügel definierten, verfügbaren Raum zu dehnen lernt, was in letzter Konsequenz ein zartes WEICHEN vom Mundstück bedeutet.

Heute (16.05.2023) wurde ein großer Durchbruch erzielt. Die Stute gab immer weicher nach. Wo einst beide Hände mächtig Kilo zu spüren bekamen, reichten plötzlich zwei Finger, um sie vom Zügel weichen zu lassen.

Diese Arbeit erfolgte zunächst im Stand, vom Boden und Sattel aus. Sukzessiv wird in der weiteren Arbeit Bewegung dazu genommen, denn der Bewegungsdruck verändert erstmal wieder alles.

Doch die Saat der Nachgiebigkeit ist gesetzt und die Pflanze wird nun immer schneller, auch in der Bewegung, wachsen.

Autor: Richard Vizethum | Schule der Hippologie

[1] Dennoch kann man die RÜCKENLINIE durch entsprechende Formung des Halses mit der Halswirbelsäule zusammen anheben.

Beitragsbild:

Aufsatzzügel beim US-amerikanischen Pleasure Harness, der Aufsatzzügel ist so kurz verschnallt, dass er das scharfe Aufsatzzügelgebiss im Maul hochzieht, das Martingal ist so kurz verschnallt, dass es die Leinen bricht, das Pferd hat keine Bewegungsfreiheit und kann nicht entspannt gehen, die Kopfhaltung ist hoch und der Unterhals herausgedrückt, Leinenaugen nur am Kammdeckel

Quelle: Von Jean – originally posted to Flickr as Saddlebred Stallion in Harness, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12122430